物質創成専攻

| 研究科長・学部長 |

関山 明(物質創成専攻) |

| 評議員 |

馬越 大(物質創成専攻) |

| (筆頭)副研究科長 |

尾方 成信(機能創成専攻) |

| 副研究科長 |

浜屋 宏平(システム創成専攻) |

| 後藤 晋(機能創成専攻) |

| 専攻長 |

平井 隆之 |

物質創成専攻では、人類の未来を拓くために、新しい物質の創出をはじめ物質の優れた性質の発現、さらにそうした物質の生産手法に関し、物理と化学を基礎とした理論および実験の総合的な研究活動を実施している。また研究を通じて新しい機能発現や未来物質の開発に挑戦できる人材の育成を目指した教育を実践している。本専攻は物性物理工学領域、機能物質化学領域、化学工学領域、未来物質領域の4領域で構成され、領域間相互の積極的な研究・教育交流を通じて新たなフロンティアを創出する基礎工学の開拓に邁進している。

物性物理工学領域

本領域では物性物理工学が実験・理論の両面において世界の先端を行くレベルで深く掘り下げられています。先端デバイスに利用される材料物質の基礎研究とともに物理学の発展に大事な役割を果たす新規の物質や現象の研究がなされています。バルク・表面・分子・ナノスケール物質・メゾスコピック系などで、多くの物質におけるミクロな相互作用機構の解明が行われています。それには新しい理論的方法とモデル、放射光分光、超高圧などの先端的実験手法が用いられています。また、これらの結果は新しい人工物質の創製にも反映されます。この領域の特徴は、新物質の作製、実験装置・手法の開発から、未知の現象を解明し実験を先導する理論の構築まで、幅広い研究が行われるところにあり、それが新しい人材を育てる教育にも反映されています。

本領域では物性物理工学が実験・理論の両面において世界の先端を行くレベルで深く掘り下げられています。先端デバイスに利用される材料物質の基礎研究とともに物理学の発展に大事な役割を果たす新規の物質や現象の研究がなされています。バルク・表面・分子・ナノスケール物質・メゾスコピック系などで、多くの物質におけるミクロな相互作用機構の解明が行われています。それには新しい理論的方法とモデル、放射光分光、超高圧などの先端的実験手法が用いられています。また、これらの結果は新しい人工物質の創製にも反映されます。この領域の特徴は、新物質の作製、実験装置・手法の開発から、未知の現象を解明し実験を先導する理論の構築まで、幅広い研究が行われるところにあり、それが新しい人材を育てる教育にも反映されています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 電子相関物理 |

強相関系理論 |

トポロジカル絶縁体・超伝導体, 強相関電子系の超伝導, 量子磁性, 量子臨界現象, スピン流等, 新奇な量子物性の理論研究 |

藤本教授 |

| 強相関系分光 |

固体電子構造,(角度分解)光電子分光,シンクロトロン放射光,軌道対称性,バンド/準粒子分散,強相関電子系, X線偏光二色性,先端的電子分光法開発 |

関山教授 |

| 強相関系量子物性 |

強相関電子系, トポロジカル物質等に見られるエキゾチック超伝導(対称性・発現機構), 非フェルミ液体, 特異な磁性, 多極子由来の新奇量子凝縮状態の実験的研究 |

井澤教授 |

| 強相関系物質機能解析 |

NMR分光を用いた強相関電子系の量子現象の解明, 高温超伝導現象の機構解明, 量子物質の機能解明 |

椋田准教授 |

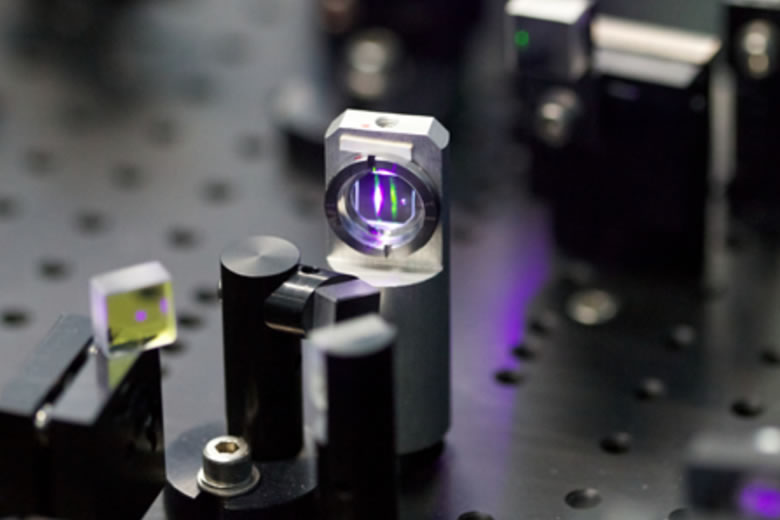

| ナノ量子物理 |

量子情報・量子光学 |

量子ネットワーク, 量子コンピュータ,量子通信,量子暗号,レーザー物理, エンタングルメント, 冷却原子, 微小光共振器, オプトメカニクス |

山本教授 |

| 創発機能物質科学 |

量子物質(強相関・トポロジカル物質)の開拓,交差相関応答,熱電変換,高温超伝導,量子輸送現象,高圧合成,計算科学 |

石渡(晋)教授 |

| メタ光量子物性 |

光スピントロニクス,光量子物性,光-電気-磁気融合変換,対称性,磁気光学,非線形光学,イメージング,(磁性)メタマテリアル,マルチフェロイクス,メゾスコピック人工磁性体 |

松原教授 |

協力講座・量子物性科学講座

(産業科学研究所) |

界面量子科学 |

スピントロニクス, フレキシブルスピントロニクス, 先端磁気エンジニアリング, 磁性の制御, 機能性量子界面 |

千葉教授 |

ナノ機能予測 |

計算物質科学、第一原理計算、表面・界面科学、アモルファス、機械学習ポテンシャル、トポロジカルデータ解析 |

南谷教授 |

機能物質化学領域

新しい機能や優れた性質をもつ物質を創り出す機能物質化学は、化学産業のみならず、情報、エレクトロニクス、医療をはじめとするあらゆる産業分野の発展の物質的基盤を支え、環境問題、エネルギー資源の枯渇など21世紀の人類社会が直面する諸問題の解決を担う基幹的学術分野として、その役割は益々重要になっています。機能物質化学領域では、従来からの「合成化学」講座とともに、物性化学に加えて生体化学を視野に入れた「機能化学」講座を設置し、太陽エネルギー化学研究センターの協力講座とも連携しつつ、新規かつ特異な構造の分子系、分子組織系、表面・界面系の創製と、それによる新規物性・高次(インテリジェント)機能の開拓を目指しています。また、これらの研究成果を踏まえて、基礎を重視した教育を行い、化学を必要とする幅広い分野で活躍できる人材育成を行っています。

新しい機能や優れた性質をもつ物質を創り出す機能物質化学は、化学産業のみならず、情報、エレクトロニクス、医療をはじめとするあらゆる産業分野の発展の物質的基盤を支え、環境問題、エネルギー資源の枯渇など21世紀の人類社会が直面する諸問題の解決を担う基幹的学術分野として、その役割は益々重要になっています。機能物質化学領域では、従来からの「合成化学」講座とともに、物性化学に加えて生体化学を視野に入れた「機能化学」講座を設置し、太陽エネルギー化学研究センターの協力講座とも連携しつつ、新規かつ特異な構造の分子系、分子組織系、表面・界面系の創製と、それによる新規物性・高次(インテリジェント)機能の開拓を目指しています。また、これらの研究成果を踏まえて、基礎を重視した教育を行い、化学を必要とする幅広い分野で活躍できる人材育成を行っています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 合成化学 |

有機合成化学 |

分子変換反応,遷移金属錯体触媒,複核金属錯体,有機典型元素化学,有機光化学,有用物質合成 |

鷹谷教授 |

| 有機物性化学 |

有機反応開発, 反応機構解析, 機能有機分子創成, 構造物性評価, 触媒反応, 媒的不斉合成 |

新谷教授 |

| 分子集積化学 |

超分子化学,結晶工学,機能性結晶材料,多孔質有機構造体,二酸化炭素吸着材,水素結合 |

久木教授 |

| 機能化学 |

表面・界面機能化学 |

エネルギー変換,電気化学デバイス界面,Operando観測,ナノサイエンス,電極界面化学,イオン液体界面化学,触媒反応機構 |

福井教授 |

| 生体機能化学 |

核酸化学, オリゴヌクレオチド, 損傷DNA, DNA修復, 生体分子認識, 蛋白質―核酸相互作用 |

|

太陽エネルギー化学

(協力講座) |

光エネルギー環境化学 |

光合成,人工光合成,CO2資源化,電子移動触媒,次世代二次電池 |

中西教授 |

化学工学領域

化学工学領域では、「物質の合成・分離」および「エネルギーの変換・貯蔵」に関わる化学プロセスの現象解明に関する研究や、物質・エネルギーの変換を高効率で行う機能性物質の設計・開発に関する基礎研究を行っています。さらにはこれらの基礎研究を発展させた新規生産プロセスの開発や地球レベルでのエネルギー・環境問題の解決を目指した応用研究も行っています。研究の遂行にあたっては、化学、生化学、物理、数学ならびにナノ・テクノロジー、バイオ・テクノロジー、コンピュータ・サイエンス、量子科学に関する最新情報も取り入れ、さらに得られた研究成果を体系的に統合して、循環型持続性社会を構築するための知識・方法論へと展開しています。博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」の中核として、太陽エネルギー研究センターとも密接に連携し、次代を担う研究者やケミカルエンジニアを育成するための高度な研究・教育活動を精力的に行っています。

化学工学領域では、「物質の合成・分離」および「エネルギーの変換・貯蔵」に関わる化学プロセスの現象解明に関する研究や、物質・エネルギーの変換を高効率で行う機能性物質の設計・開発に関する基礎研究を行っています。さらにはこれらの基礎研究を発展させた新規生産プロセスの開発や地球レベルでのエネルギー・環境問題の解決を目指した応用研究も行っています。研究の遂行にあたっては、化学、生化学、物理、数学ならびにナノ・テクノロジー、バイオ・テクノロジー、コンピュータ・サイエンス、量子科学に関する最新情報も取り入れ、さらに得られた研究成果を体系的に統合して、循環型持続性社会を構築するための知識・方法論へと展開しています。博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」の中核として、太陽エネルギー研究センターとも密接に連携し、次代を担う研究者やケミカルエンジニアを育成するための高度な研究・教育活動を精力的に行っています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 反応化学工学 |

ナノ反応工学 |

反応工学,自己組織化,ナノ空間材料,ゼオライト触媒,カーボン電極材料,液晶,磁性材料,光学材料 |

西山教授 |

| 量子化学工学 |

量子ダイナミクス, 量子非線形光学, 物性量子化学, 量子機能材料, スピン分極ダイナミクス, 散逸量子ダイナミクス, 先端量子化学及び分子動力学手法, 生体内分子の理論化学 |

北河教授 |

| 触媒設計学 |

触媒化学,グリーンケミストリー,環境調和型触媒プロセス,精密触媒設計,高次制御多元触媒,ナノ構造触媒,ナノ粒子,ポリマー分解,バイオマス変換 |

水垣教授 |

| 環境・エネルギーシステム |

分子集合系化学工学 |

ソフト分子集合系,分子スケールの物質分配と輸送,両親媒性分子,イオン液体,高分子,ガラス,溶液統計力学理論,分子シミュレーション |

松林教授 |

| 移動現象制御 |

熱・物質移動制御, 異相接触界面, 相変化を伴う移動現象, 数値シミュレーション |

|

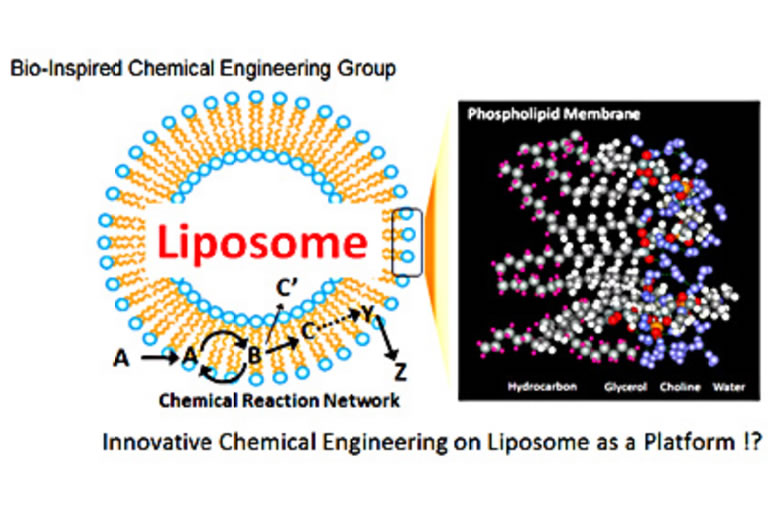

| 生物プロセス工学 |

生物発想化学工学 |

Bio-Inspired化学工学, 自己組織系の物理化学, リポソーム基礎工学, 生体系に学ぶ分子認識, 人工酵素, 人工臓器, 生物分離工学 |

馬越教授 |

| 生物材料設計 |

バイオメディカル, バイオマテリアル, 組織工学, ハイドロゲル, ソフトマター, 生物化学工学 |

境教授 |

太陽エネルギー化学

(協力講座) |

エネルギー光化学工学 |

光触媒,人工光合成,光機能材料,分子センサー材料 |

平井教授 |

未来物質領域

21世紀の基盤科学技術創造のためには、物理と化学の学際領域を融合した未来物質の創製と物性探索研究が不可欠です。特にナノマテリアルの世界はまさに物理と化学の学際領域と言えます。本領域では、優れた理論的・実験的枠組みをもつ物性物理学と分子化学の基礎に立脚して、物質中で電子と光が織りなす多様な物性の解明と新現象探索、新物質創製を行いながら、物質科学とその応用のフロンティアーを切り開くことのできる幅広い視野を持った研究者、技術者を育成する教育研究活動を行っています。

21世紀の基盤科学技術創造のためには、物理と化学の学際領域を融合した未来物質の創製と物性探索研究が不可欠です。特にナノマテリアルの世界はまさに物理と化学の学際領域と言えます。本領域では、優れた理論的・実験的枠組みをもつ物性物理学と分子化学の基礎に立脚して、物質中で電子と光が織りなす多様な物性の解明と新現象探索、新物質創製を行いながら、物質科学とその応用のフロンティアーを切り開くことのできる幅広い視野を持った研究者、技術者を育成する教育研究活動を行っています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 新物質創製 |

分子エレクトロニクス |

分子エレクトロニクス・スピントロニクス・サーモエレクトロニクス, 単一分子素子, 薄膜素子, 脳型情報素子,

表面・界面科学, ナノテクノロジー

|

夛田教授 |

| 相関分子機能 |

新物質合成, 有機ラジカル, 金属錯体, 金属クラスター化合物, 構造解析, 電気・磁気・光相関物性, 電子状態, 不斉触媒反応,均一系触媒反応 |

草本教授 |

微小物質ダイナミクス

(大学院専任) |

微小物質コヒーレンス |

光物性, 半導体ナノ構造, 量子サイズ効果, 光マニピュレーション, 強相関電子系, 非線形レーザー分光, 超高速時間分解分光, テラヘルツ分光 |

芦田教授 |

| 光物理化学 |

超高速分光, 非線形分光, 単一分子分光, 超短パルス発生・制御,顕微分光,光化学,電子励起状態,反応ダイナミクス,生体分子揺らぎ |

倉持教授 |

極限量子科学

(協力講座) |

複合極限物性 |

極限環境の生成とその下での物質科学:極低温・超高圧力下物性測定,圧力誘起超伝導,新物質・新機能探索 |

清水教授 |

量子物性科学

(協力講座) |

ナノマテリアル・デバイス |

人工格子・ヘテロ接合・超微細加工、ナノマテリアル・デバイス、機能性酸化物エレクトロニクス |

田中教授 |

本領域では物性物理工学が実験・理論の両面において世界の先端を行くレベルで深く掘り下げられています。先端デバイスに利用される材料物質の基礎研究とともに物理学の発展に大事な役割を果たす新規の物質や現象の研究がなされています。バルク・表面・分子・ナノスケール物質・メゾスコピック系などで、多くの物質におけるミクロな相互作用機構の解明が行われています。それには新しい理論的方法とモデル、放射光分光、超高圧などの先端的実験手法が用いられています。また、これらの結果は新しい人工物質の創製にも反映されます。この領域の特徴は、新物質の作製、実験装置・手法の開発から、未知の現象を解明し実験を先導する理論の構築まで、幅広い研究が行われるところにあり、それが新しい人材を育てる教育にも反映されています。

新しい機能や優れた性質をもつ物質を創り出す機能物質化学は、化学産業のみならず、情報、エレクトロニクス、医療をはじめとするあらゆる産業分野の発展の物質的基盤を支え、環境問題、エネルギー資源の枯渇など21世紀の人類社会が直面する諸問題の解決を担う基幹的学術分野として、その役割は益々重要になっています。機能物質化学領域では、従来からの「合成化学」講座とともに、物性化学に加えて生体化学を視野に入れた「機能化学」講座を設置し、太陽エネルギー化学研究センターの協力講座とも連携しつつ、新規かつ特異な構造の分子系、分子組織系、表面・界面系の創製と、それによる新規物性・高次(インテリジェント)機能の開拓を目指しています。また、これらの研究成果を踏まえて、基礎を重視した教育を行い、化学を必要とする幅広い分野で活躍できる人材育成を行っています。

化学工学領域では、「物質の合成・分離」および「エネルギーの変換・貯蔵」に関わる化学プロセスの現象解明に関する研究や、物質・エネルギーの変換を高効率で行う機能性物質の設計・開発に関する基礎研究を行っています。さらにはこれらの基礎研究を発展させた新規生産プロセスの開発や地球レベルでのエネルギー・環境問題の解決を目指した応用研究も行っています。研究の遂行にあたっては、化学、生化学、物理、数学ならびにナノ・テクノロジー、バイオ・テクノロジー、コンピュータ・サイエンス、量子科学に関する最新情報も取り入れ、さらに得られた研究成果を体系的に統合して、循環型持続性社会を構築するための知識・方法論へと展開しています。博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」の中核として、太陽エネルギー研究センターとも密接に連携し、次代を担う研究者やケミカルエンジニアを育成するための高度な研究・教育活動を精力的に行っています。

21世紀の基盤科学技術創造のためには、物理と化学の学際領域を融合した未来物質の創製と物性探索研究が不可欠です。特にナノマテリアルの世界はまさに物理と化学の学際領域と言えます。本領域では、優れた理論的・実験的枠組みをもつ物性物理学と分子化学の基礎に立脚して、物質中で電子と光が織りなす多様な物性の解明と新現象探索、新物質創製を行いながら、物質科学とその応用のフロンティアーを切り開くことのできる幅広い視野を持った研究者、技術者を育成する教育研究活動を行っています。