機能創成専攻

| 研究科長・学部長 | 関山 明(物質創成専攻) |

|---|---|

| 評議員 | 馬越 大(物質創成専攻) |

| (筆頭)副研究科長 | 尾方 成信(機能創成専攻) |

| 副研究科長 | 浜屋 宏平(システム創成専攻) |

| 後藤 晋(機能創成専攻) | |

| 専攻長 | 中村 篤智 |

機能創成専攻は、機械や生体を「しくみ」として捉え、その「はたらき」を解明するとともに、得られた知見の工学的な応用を拓くことのできる人材の育成を目指した教育と研究を行う専攻である。この専攻には「非線形力学」、「機能デザイン」と「生体工学」の各領域を設ける。非線形力学領域では、従来の機械工学の枠組みにとらわれることなく、新しい機械や機能の構築にも対処できるような基礎的な力学を中心として教育を行う。研究面では、従来の力学体系に対して非線形力学の観点からの横断的なアプローチを行う一方、環境・エネルギー問題、新材料の機能や構造の力学的特性を研究する。機能デザイン領域では、基礎的な力学の知見に基づき、宇宙開発に必要なロケットやこれまでにないロボットなどの人工物の開発,それらを支える知的情報処理や加工法について機械科学の観点から教育・研究を行う。生体工学領域では、生体の巧妙かつ精緻な構造と機能を、理工学の最新の技術と手法を利用して、分子からからだ全体にわたるさまざまなスケールで解析、理解するとともに、得られた知見を産業、医療、福祉などへ展開し、実用化をはかることを目指している。

非線形力学領域

非線形力学領域は、機械などの人工物や自然界で生じる様々な力学的な問題や現象から、従来の「線形力学」の枠組みを越えた新しい「非線形力学」を構築するとともに、得られた知見をもとにこれまで存在しない機械や機能を生み出すことを研究・教育の理念に掲げています。非線形力学は線形力学の枠組みを越えて現実をより忠実に捉えようとするものに他なりません。研究の具体例としては、非線形性の増大に伴う流れの遷移現象、乱流などに代表される強非線形現象、マクロとミクロを結び付けるマルチスケール力学、固体変形の局在化、き裂、破断などの現実に直結した問題が挙げられます。領域は熱流体力学講座と材料構造工学講座からなり、基礎から応用にわたる広範な研究課題に取り組んでいます。

非線形力学領域は、機械などの人工物や自然界で生じる様々な力学的な問題や現象から、従来の「線形力学」の枠組みを越えた新しい「非線形力学」を構築するとともに、得られた知見をもとにこれまで存在しない機械や機能を生み出すことを研究・教育の理念に掲げています。非線形力学は線形力学の枠組みを越えて現実をより忠実に捉えようとするものに他なりません。研究の具体例としては、非線形性の増大に伴う流れの遷移現象、乱流などに代表される強非線形現象、マクロとミクロを結び付けるマルチスケール力学、固体変形の局在化、き裂、破断などの現実に直結した問題が挙げられます。領域は熱流体力学講座と材料構造工学講座からなり、基礎から応用にわたる広範な研究課題に取り組んでいます。

| 主任 | 垂水 竜一 |

|---|---|

| 事務室名 | A345 |

| 電話番号 | 06-6850-6210 |

| Website | http://www.me.es.osaka-u.ac.jp/msb/organization/nonlinearmechanics/ |

| 講座 | 研究グループ | キーワード | 教授 |

|---|---|---|---|

| 熱流体力学 | 熱工学 | 乱流遷移現象の解明及び制御,発達した乱流の解明及び制御,伝熱促進,流動抵抗低減 | 河原教授 |

| 流体力学 | 流体力学に現れる種々の非線形現象の科学と技術,流れによる輸送現象,発達した乱流,粉体や複雑流体の流れ,界面を伴う流れ | 後藤教授 | |

| 材料構造工学 | 材料物性学 | 原子・電子の視点からの材料の強度と物性,セラミックス材料,半導体材料,強誘電体材料,水素機能材料,透過型電子顕微鏡法,原子間力顕微鏡法,結晶塑性,力学特性,光環境効果,水素脆性 | 中村(篤)教授 |

| 固体力学 | しなやかな固体・構造体の非線形力学,有限要素法・アイソジオメトリック解析,弾性理論と微分幾何学,折り紙・切り紙・編み紙の力学,大規模数値計算,デジタルツイン,バイオミメティクス | 垂水教授 |

機能デザイン領域

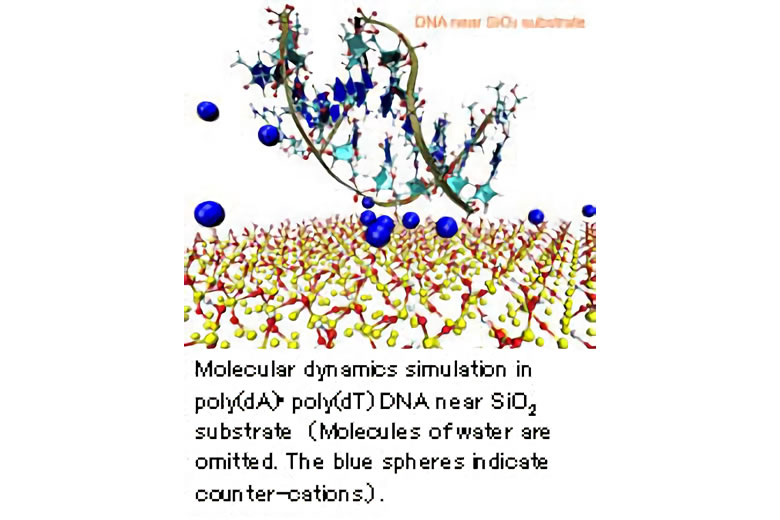

機能デザイン領域は、人間の活動範囲の拡大に伴って近未来および将来必要となる人工物の新しい機能の開発に焦点を絞った教育と研究を行う領域です。近未来宇宙開発において重要な役割を担う信頼性の高いエンジンシステムや革命的新技術として期待されているDNAナノデバイス、将来の人工物に必要な知的情報処理やその生産加工技術の開発など、根本的解決が必要とされている問題に焦点を絞り、これらを具体的に解決することにより基礎工学を発展させようとするものです。

機能デザイン領域は、人間の活動範囲の拡大に伴って近未来および将来必要となる人工物の新しい機能の開発に焦点を絞った教育と研究を行う領域です。近未来宇宙開発において重要な役割を担う信頼性の高いエンジンシステムや革命的新技術として期待されているDNAナノデバイス、将来の人工物に必要な知的情報処理やその生産加工技術の開発など、根本的解決が必要とされている問題に焦点を絞り、これらを具体的に解決することにより基礎工学を発展させようとするものです。

| 主任 | 杉山 和靖 |

|---|---|

| 事務室名 | C101-105 A345 |

| 電話番号 | 06-6850-6093 06-6850-6211 |

| Website | http://www.me.es.osaka-u.ac.jp/msb/organization/mechanicalengineering/ |

| 講座 | 研究グループ | キーワード | 教授 |

|---|---|---|---|

| 推進工学 | 分子流体力学 | BioMEMSとOptothermal Nanofluidicsの融合,2次元量子材料を用いたナノバイオ界面近傍の生化学反応計測,光誘起力顕微鏡による生体高分子のキラリティ構造解析,1分子計測技術と分子流体科学,AIを援用したマイクロマシン型人工聴覚上皮の開発 | 川野教授 |

| 流体工学 | 混相流,キャビテーション,流動制御,計算手法の開発,大規模並列計算,光学計測 | 杉山教授 | |

| 制御生産情報 | 身体運動制御学 | コンピュータ外科,メディカルロボティクス,医用画像処理,運動制御,人間拡張,スポーツ工学,リハビリテーション工学,ヒューマンロボットインタラクション,ロボットシステムインテグレーション,ロボットハンド,ソフトロボティクス | 西川教授 |

| 数理固体力学 | 材料の変形,破壊,腐食挙動のマルチスケール・マルチフィジクスモデリング,機械学習・データ科学,材料の力学特性の予測と設計,電子・原子論,マイクロメカニクス,高強度・高延性材料,高エントロピー合金,ナノ材料,アモルファス材料 | 尾方教授 |

生体工学領域

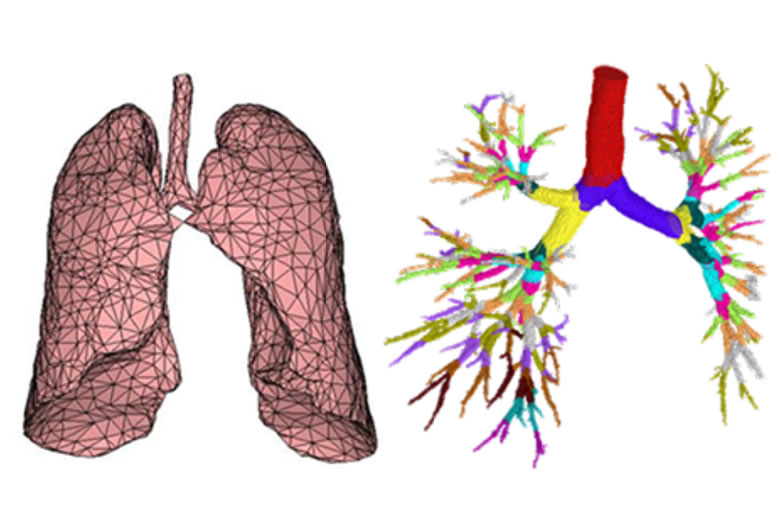

生体の持つ巧妙かつ精緻な機能を発現する構造と機構を、さまざまなスケールで解析、理解するとともに、得られた知見を医学・工学などへ展開し、実用化をはかることを目指しています。そのために、生体素材・組織の構造解析、生体機能発現の原理・メカニズムの解析、生体機械の基本単位の機能・構造相関、バイオメカニクスによる生体機能解析と生体システムのモデル化、生体の運動機能の統合的理解、生体計測・医用情報、人工臓器やティッシュエンジニアリングによる組織再生技術の開発、生体を規範とする最適設計手法の開発などに関する教育と研究を行っています。

生体の持つ巧妙かつ精緻な機能を発現する構造と機構を、さまざまなスケールで解析、理解するとともに、得られた知見を医学・工学などへ展開し、実用化をはかることを目指しています。そのために、生体素材・組織の構造解析、生体機能発現の原理・メカニズムの解析、生体機械の基本単位の機能・構造相関、バイオメカニクスによる生体機能解析と生体システムのモデル化、生体の運動機能の統合的理解、生体計測・医用情報、人工臓器やティッシュエンジニアリングによる組織再生技術の開発、生体を規範とする最適設計手法の開発などに関する教育と研究を行っています。

| 主任 | 出口 真次 |

|---|---|

| 事務室名 | C101-105 A345 J310 |

| 電話番号 | 06-6850-6095 06-6850-6210 06-6850-6556 |

| Website | http://www.me.es.osaka-u.ac.jp/msb/organization/bioengineering/ |

| 講座 | 研究グループ | キーワード | 教授 |

|---|---|---|---|

| 生体機械科学 | バイオメカニクス | 計算バイオメカニクス,医療工学,データ同化シミュレーション,マイクロ・ナノバイオメカニクス,生体分子動力学,バイオレオロジー,バイオアコース ティックス,生体物質輸送 | 和田教授 |

| ニューロメカニクス | 生体運動の力学と制御,生物の歩行と走行,神経・筋骨格システムのモデリングとシミュレーション,力学系理論と計算論的神経科学,歩行ロボットの力学と制御,ヘルスケアシステム | 青井教授 | |

| バイオメディカルエンジニアリング | 医療機器, 人工臓器, 生体計測, 生体情報モニタリング, 生体材料, 医用画像診断 | 築谷招へい教授 | |

| 生物工学 | 生体情報工学 | ホメオダイナミクス,アロスタシス,健康情報学,未病,行動変容,生体ゆらぎ,生体信号処理,感情コンピューティング,ウェアラブルデバイス,AIoT,Well-being | 中村(亨)教授 |

| 生体物理データ科学 | 生体統計物理学, 非線形時系列解析の生体信号への応用, 医療生体ビッグデータ解析, 健康支援サイバーフィジカルシステムの開発 | 清野教授 | |

| 生体計測学 (大学院専任) |

分子生体計測 | 生命の恒常性と適応の力学・物理・化学,細胞遊走・生物遊泳・集団運動のソフトマター物理,細胞計測技術とメカノバイオロジー創薬 | 出口教授 |

| バイオイメージング | 生体医工学,医用画像,スマートセンシング,可覚化,多覚ディスプレイ,VR/AR,コンピュータビジョン,SLAM,画像計測,感覚情報処理,メカトロニクス,機能性材料,ディジタルファブリケーション,ソフトロボティクス,フードデザイン | 大城教授 |