システム創成専攻

| 研究科長・学部長 |

関山 明(物質創成専攻) |

| 評議員 |

馬越 大(物質創成専攻) |

| (筆頭)副研究科長 |

尾方 成信(機能創成専攻) |

| 副研究科長 |

浜屋 宏平(システム創成専攻) |

| 後藤 晋(機能創成専攻) |

| 専攻長 |

乾口 雅弘 |

システム創成専攻は、要素技術から複雑なシステムの構成までの広い知識によって現代の情報社会の発展に寄与できる人材の育成のために学際的な教育研究を行うことを目指しています。この専攻ではエレクトロニクス、システム科学、数理科学などのハードウエア技術からシステム設計、数理解析までを含む幅広い教育や研究が行われます。この専攻は電子光科学領域、システム科学領域、数理科学領域と新たに学際領域として発足した社会システム数理領域から構成されます。

電子光科学領域では高度情報社会の基盤となるエレクトロニクス技術の高度化を目指して、新しい固体デバイスやプロセス技術、量子機能デバイスや量子情報技術、光および量子エレクトロニクスなどのナノエレクトロニクスから環境にやさしいエレクトロニクスまでの先端のエレクトロニクス技術についての研究や教育を行います。

システム科学領域ではシステムの大規模化、複雑化に伴って求められる「知能化・高度化」を図るために、システム理論、情報処理技術、メディア技術、センシング技術、ロボティクスなどを有機的に統合した新しいシステム情報技術の教育と研究を目指しています。この領域の特色は、複雑なシステムを解析・設計するための基礎理論に関する教育・研究と、人間が主体となる新しい知能システム創成の教育・研究に重点を置くところにあります。

数理科学領域では、コンピュータのハードウエア・ソフトウエアの急激な発達を背景として、現象を記述する数理モデルを構成し、そのモデルを解析し、現象やデータからのフィードバックである診断によりさらに高度なモデルの構築を通して自然・社会・工学・生命等に現れる現象を真に理解するための教育研究を行います。

社会システム数理領域では、確率解析学、統計的推測・決定理論、システム理論、オペレーションズ・リサーチなどを駆使して、金融経済、ネットワーク化社会など、複雑な社会システムの解析と設計のための高度な数理的手法の教育・研究を行います。

電子光科学領域

ダイナミックに進展しつつある私たちの社会を支えるものは、高品位で安定な情報およびエネルギーのネットワーク構築であると言えます。本領域ではハード面での基盤となるべき電子および光デバイスを巡って、新構造、新現象、新機能の発掘、創製とその物理の解明にはじまり、さまざまな新機能材料の創造から、プロセス技術、デバイス設計・開発にわたる広範囲の先端的な研究を推進しています。さらに、デバイス開発に終わることなく、ヒューマンインターフェースを念頭においたそれらのシステム化に関する研究へと発展させています。これらの研究活動を通した教育によって、いわゆる「科学と技術の融合」に留まることなく、より重要なヒューマン的要素を重視した次世代の科学文明を担える研究者・技術者の養成を行っています。

ダイナミックに進展しつつある私たちの社会を支えるものは、高品位で安定な情報およびエネルギーのネットワーク構築であると言えます。本領域ではハード面での基盤となるべき電子および光デバイスを巡って、新構造、新現象、新機能の発掘、創製とその物理の解明にはじまり、さまざまな新機能材料の創造から、プロセス技術、デバイス設計・開発にわたる広範囲の先端的な研究を推進しています。さらに、デバイス開発に終わることなく、ヒューマンインターフェースを念頭においたそれらのシステム化に関する研究へと発展させています。これらの研究活動を通した教育によって、いわゆる「科学と技術の融合」に留まることなく、より重要なヒューマン的要素を重視した次世代の科学文明を担える研究者・技術者の養成を行っています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 固体電子工学 |

ナノエレクトロニクス |

窒化物半導体,メモリスタ,IV族半導体,AIエレクトロニクス,放射光X線回折,走査プローブ顕微鏡,電子顕微鏡,量子ビームナノ加工, 第一原理計算 |

酒井教授 |

| ナノ構造・物性制御 |

ナノ構造物理,低次元構造・材料,熱電変換,薄膜熱電発電デバイス,フォノンエンジニアリング,IV族半導体,透明熱電材料,分子線エピタキシー,プロトン発電 |

中村(芳)教授 |

| ナノ物性デバイス |

半導体スピントロニクス,スピンMOSFET,分子線エピタキシー,ホイスラー合金,界面マルチフェロイクデバイス,超伝導デバイス |

浜屋教授 |

| 量子機能エレクトロニクス |

量子コンピューティング |

量子コンピュータ, 量子アルゴリズム, 量子計算複雑性, 量子誤り訂正, 誤り耐性量子計算, 量子機械学習, 量子情報理論, 量子ダイナミクス |

藤井教授 |

| 量子情報デバイス |

|

|

| 光エレクトロニクス |

光波マイクロ波 |

変換電磁気学,メタマテリアル,トポロジカルフォトニクス,フォトニック結晶,プラズモニックデバイス,マイクロ波・ミリ波・テラヘルツ波,無線通信,電磁センシング |

真田教授 |

| ディジタルフォトニクス |

光ファイバ通信,ディジタル信号処理,ディジタル電子回路,光変復調,伝送路符号化,光計測 |

五十嵐教授 |

| メディカル分子フォトニクス |

光学顕微鏡,分子分光,非線形分光,医用光学,光診断・光治療,バイオイメージング,プラスモニックセンシング,光コム分光 |

南川教授 |

附属極限科学センター

(協力講座) |

先端エレクトロニクス |

アトムテクノロジー,ナノバイオ,走査型プローブ顕微鏡,電磁ノイズ,電磁回路 |

阿部教授 |

システム科学領域

システム科学領域は、要素技術から複雑なシステムの構成までの広い知識によって現代の情報社会の発展に寄与できる人材の育成のために学際的な教育研究を行うことを目指しています。この領域ではハードウエア技術からシステム設計、数理解析までを含む幅広い教育や研究が行われます。この領域はシステム創成専攻内の社会システム数理領域と協働して教育研究を進めています。

システム科学領域は、要素技術から複雑なシステムの構成までの広い知識によって現代の情報社会の発展に寄与できる人材の育成のために学際的な教育研究を行うことを目指しています。この領域ではハードウエア技術からシステム設計、数理解析までを含む幅広い教育や研究が行われます。この領域はシステム創成専攻内の社会システム数理領域と協働して教育研究を進めています。

システム科学領域ではシステムの大規模化、複雑化に伴って求められる「知能化・高度化」を図るために、システム理論、情報処理技術、メディア技術、センシング技術、ロボティクスなどを有機的に統合した新しいシステム情報技術の教育と研究を目指しています。この領域の特色は、複雑なシステムを解析・設計するための基礎理論に関する教育・研究と、人間が主体となる新しい知能システム創成の教育・研究に重点を置くところにあります。

複雑なシステムを解析・設計するための基礎理論に関する教育研究を行うシステム理論講座と、人間が主体となる新しい知能システムを創成する教育研究を行う知能システム構成論講座で構成されています。また、当領域では、応用数学、技術英語、広範な理学教養の学識を基本としてシステム科学における諸工学と十分なコンピュータリテラシーを有し、経済・社会なども含めた広い視野を持ち、自らの観測に基づいて思考を発展させ、適切に表現する能力を備え、新分野への開拓精神を持つ人材の育成を目指しています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| システム理論 |

システム解析 |

信号システム解析,適応システム,音声明瞭化,能動雑音除去,画像理解と画像復元,信号特徴抽出と識別, スパース信号処理 |

|

| ロボット機構学 |

メカニズム,機構設計,ロボットグリッパ機構,移動ロボット機構,生物規範ロボット機構,災害対応・宇宙探査用ロボット機構 |

多田隈教授 |

| 知能システム構成論 |

社会ロボット学 |

社会ロボット/アバター,対話エージェント,交流支援,保育・教育支援,メンタルヘルスケア,認知発達ロボティクス,感情・共感・信頼・社会性 |

吉川教授 |

| 知能ロボット学 |

ヒューマン-ロボットインタラクション,アンドロイドサイエンス,コミュニケーションロボット,学習・認知発達ロボット,生体模倣システム,知的センサネットワーク,パターン認識,ブレインマシンインタフェース |

石黒教授 |

| 拡張現実 |

バーチャルリアリティ,XR,プロジェクションマッピング,人間拡張,ヒューマンコンピュータインタラクション,コンピュテーショナルイメージング,知能化センシング,質感科学 |

岩井教授 |

| ロボットマニピュレーション |

ロボットアーム,産業用ロボット,ヒューマノイドロボット,動作解析,動作計画,ロボットハンド, 動作学習 |

原田教授 |

数理科学領域

数理科学とは、自然、社会、工学、生命等の分野で現実に観測される現象に対して数理モデルや統計モデルを構成し、それを元に現象を解析、さらにモデル検証により、より良いモデルの構成を行い、現実に接近しよう、という科学です。現象の解析には、数値解析、コンピュータ・グラフィクス、計算アルゴリズムなどの高度なコンピュータ活用が必要不可欠です。数理科学領域では、特に、微分方程式、数理物理学、統計解析、データ解析に力を入れて研究・教育を行っています。数理科学領域は大きく応用数学および統計科学の2つのグループから成り、それぞれはまた2つの小グループに分かれて研究教育を行っています。

数理科学とは、自然、社会、工学、生命等の分野で現実に観測される現象に対して数理モデルや統計モデルを構成し、それを元に現象を解析、さらにモデル検証により、より良いモデルの構成を行い、現実に接近しよう、という科学です。現象の解析には、数値解析、コンピュータ・グラフィクス、計算アルゴリズムなどの高度なコンピュータ活用が必要不可欠です。数理科学領域では、特に、微分方程式、数理物理学、統計解析、データ解析に力を入れて研究・教育を行っています。数理科学領域は大きく応用数学および統計科学の2つのグループから成り、それぞれはまた2つの小グループに分かれて研究教育を行っています。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 数理モデル |

微分方程式 |

非線形偏微分方程式,気体と流体の数学解析,熱と波動の数学解析 |

小林(孝)教授 |

| 応用解析 |

現象の数理モデル,非線型解析,非線型微分方程式,変分解析,力学系,爆発解析,数理物理,ニューラルネットの解析的基礎 |

石渡(通)教授 |

| 統計数理 |

統計解析 |

スパース推定,ベイジアンネットワーク,情報幾何,機械学習,時系列解析,ゲノムデータ解析,量子トモグラフィ |

鈴木(讓)教授 |

| データ科学 |

データサイエンス,生物統計,機械学習,多変量解析,強化学習,計数データ解析,因果推論,クラスター解析,木構造解析法 |

杉本教授 |

社会システム数理領域

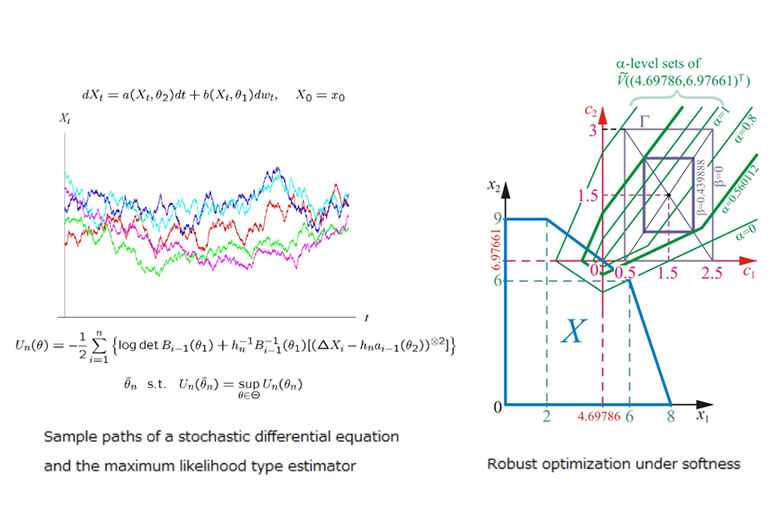

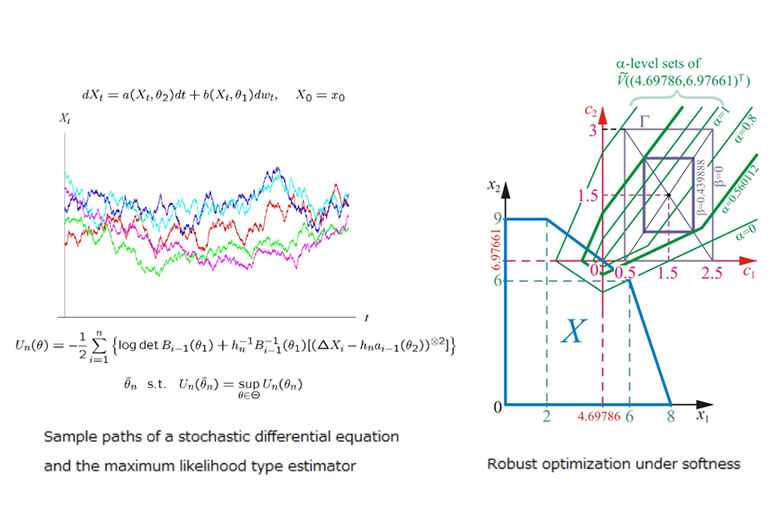

金融資産の管理運用の合理化、国際化に対応する科学技術の開発は、金融工学・数理ファイナンスの研究を通じて行われる。時間の推移に伴う不規則で複雑な変動を解析し、そのような現象下での最適化を図るためには、確率微分方程式や統計的推測等の高度な数学の最新の成果を必要とし、それらにより得られる理論的な結果を実際の資産管理運用技術に適用するには、大規模で高速な数値解析技術が欠かせない。一方、最近のコンピュータ技術の発展に伴い、大規模なネットワーク化システムや高機能な組み込みシステムが出現している。このようなシステムの解析・設計・制御のためには、従来のシステム理論・最適化理論を拡張する必要がある。さらに、知的で柔軟なシステムを構築するためには、計算知能化技術が重要となる。社会システム数理領域では、高度に数理的手法を駆使してこれらの技術開発に貢献する人材の育成を行い、またその研究・開発を行う。

金融資産の管理運用の合理化、国際化に対応する科学技術の開発は、金融工学・数理ファイナンスの研究を通じて行われる。時間の推移に伴う不規則で複雑な変動を解析し、そのような現象下での最適化を図るためには、確率微分方程式や統計的推測等の高度な数学の最新の成果を必要とし、それらにより得られる理論的な結果を実際の資産管理運用技術に適用するには、大規模で高速な数値解析技術が欠かせない。一方、最近のコンピュータ技術の発展に伴い、大規模なネットワーク化システムや高機能な組み込みシステムが出現している。このようなシステムの解析・設計・制御のためには、従来のシステム理論・最適化理論を拡張する必要がある。さらに、知的で柔軟なシステムを構築するためには、計算知能化技術が重要となる。社会システム数理領域では、高度に数理的手法を駆使してこれらの技術開発に貢献する人材の育成を行い、またその研究・開発を行う。

| 講座 |

研究グループ |

キーワード |

教授 |

| 数理計量ファイナンス |

統計的推測決定 |

確率過程の統計的推測,高頻度データ解析,時系列解析,金融計量経済学,保険数理統計,統計地震学,生存時間解析 |

内田教授 |

| ファイナンス確率モデル |

動的効用最大化,確率最適制御,動的計画方程式,確率微分方程式,保険数理,定量的リスク管理,数理ファイナンス |

関根教授 |

| 確率解析 |

確率積分,確率微分方程式,非整数ブラウン運動,ラフパス解析,(量子)計算ファイナンス,確率数値解析,漸近分布論,間欠力学系,分散型金融 |

深澤教授 |

| 確率過程論 |

確率過程,ブラウン運動,拡散過程,レヴィ過程,マルチンゲール,極限定理,逆正弦法則,周遊理論,処罰問題 |

矢野教授 |

システム数理

(大学院専任) |

制御情報システム |

分散制御,分散アサインメント,マルチビュー学習,群ロボット,ドローンフォーメーション,センサネットワーク,サイバーフィジカルシステム,モビリティシステム |

櫻間教授 |

| システム計画数理 |

意思決定,システム最適化,多基準決定支援,ファジィ理論,分散最適化,協調制御,ソフトコンピューティング,マルチエージェントシステム,データマイニング |

乾口教授 |

ダイナミックに進展しつつある私たちの社会を支えるものは、高品位で安定な情報およびエネルギーのネットワーク構築であると言えます。本領域ではハード面での基盤となるべき電子および光デバイスを巡って、新構造、新現象、新機能の発掘、創製とその物理の解明にはじまり、さまざまな新機能材料の創造から、プロセス技術、デバイス設計・開発にわたる広範囲の先端的な研究を推進しています。さらに、デバイス開発に終わることなく、ヒューマンインターフェースを念頭においたそれらのシステム化に関する研究へと発展させています。これらの研究活動を通した教育によって、いわゆる「科学と技術の融合」に留まることなく、より重要なヒューマン的要素を重視した次世代の科学文明を担える研究者・技術者の養成を行っています。

ダイナミックに進展しつつある私たちの社会を支えるものは、高品位で安定な情報およびエネルギーのネットワーク構築であると言えます。本領域ではハード面での基盤となるべき電子および光デバイスを巡って、新構造、新現象、新機能の発掘、創製とその物理の解明にはじまり、さまざまな新機能材料の創造から、プロセス技術、デバイス設計・開発にわたる広範囲の先端的な研究を推進しています。さらに、デバイス開発に終わることなく、ヒューマンインターフェースを念頭においたそれらのシステム化に関する研究へと発展させています。これらの研究活動を通した教育によって、いわゆる「科学と技術の融合」に留まることなく、より重要なヒューマン的要素を重視した次世代の科学文明を担える研究者・技術者の養成を行っています。 システム科学領域は、要素技術から複雑なシステムの構成までの広い知識によって現代の情報社会の発展に寄与できる人材の育成のために学際的な教育研究を行うことを目指しています。この領域ではハードウエア技術からシステム設計、数理解析までを含む幅広い教育や研究が行われます。この領域はシステム創成専攻内の社会システム数理領域と協働して教育研究を進めています。

システム科学領域は、要素技術から複雑なシステムの構成までの広い知識によって現代の情報社会の発展に寄与できる人材の育成のために学際的な教育研究を行うことを目指しています。この領域ではハードウエア技術からシステム設計、数理解析までを含む幅広い教育や研究が行われます。この領域はシステム創成専攻内の社会システム数理領域と協働して教育研究を進めています。 数理科学とは、自然、社会、工学、生命等の分野で現実に観測される現象に対して数理モデルや統計モデルを構成し、それを元に現象を解析、さらにモデル検証により、より良いモデルの構成を行い、現実に接近しよう、という科学です。現象の解析には、数値解析、コンピュータ・グラフィクス、計算アルゴリズムなどの高度なコンピュータ活用が必要不可欠です。数理科学領域では、特に、微分方程式、数理物理学、統計解析、データ解析に力を入れて研究・教育を行っています。数理科学領域は大きく応用数学および統計科学の2つのグループから成り、それぞれはまた2つの小グループに分かれて研究教育を行っています。

数理科学とは、自然、社会、工学、生命等の分野で現実に観測される現象に対して数理モデルや統計モデルを構成し、それを元に現象を解析、さらにモデル検証により、より良いモデルの構成を行い、現実に接近しよう、という科学です。現象の解析には、数値解析、コンピュータ・グラフィクス、計算アルゴリズムなどの高度なコンピュータ活用が必要不可欠です。数理科学領域では、特に、微分方程式、数理物理学、統計解析、データ解析に力を入れて研究・教育を行っています。数理科学領域は大きく応用数学および統計科学の2つのグループから成り、それぞれはまた2つの小グループに分かれて研究教育を行っています。 金融資産の管理運用の合理化、国際化に対応する科学技術の開発は、金融工学・数理ファイナンスの研究を通じて行われる。時間の推移に伴う不規則で複雑な変動を解析し、そのような現象下での最適化を図るためには、確率微分方程式や統計的推測等の高度な数学の最新の成果を必要とし、それらにより得られる理論的な結果を実際の資産管理運用技術に適用するには、大規模で高速な数値解析技術が欠かせない。一方、最近のコンピュータ技術の発展に伴い、大規模なネットワーク化システムや高機能な組み込みシステムが出現している。このようなシステムの解析・設計・制御のためには、従来のシステム理論・最適化理論を拡張する必要がある。さらに、知的で柔軟なシステムを構築するためには、計算知能化技術が重要となる。社会システム数理領域では、高度に数理的手法を駆使してこれらの技術開発に貢献する人材の育成を行い、またその研究・開発を行う。

金融資産の管理運用の合理化、国際化に対応する科学技術の開発は、金融工学・数理ファイナンスの研究を通じて行われる。時間の推移に伴う不規則で複雑な変動を解析し、そのような現象下での最適化を図るためには、確率微分方程式や統計的推測等の高度な数学の最新の成果を必要とし、それらにより得られる理論的な結果を実際の資産管理運用技術に適用するには、大規模で高速な数値解析技術が欠かせない。一方、最近のコンピュータ技術の発展に伴い、大規模なネットワーク化システムや高機能な組み込みシステムが出現している。このようなシステムの解析・設計・制御のためには、従来のシステム理論・最適化理論を拡張する必要がある。さらに、知的で柔軟なシステムを構築するためには、計算知能化技術が重要となる。社会システム数理領域では、高度に数理的手法を駆使してこれらの技術開発に貢献する人材の育成を行い、またその研究・開発を行う。